こんにちはこんばんは、寝て起きたらもう年末になってしまい一年が早く感じてしまっている、きりぽんです。

今回は自作キーボードの基板とケースを約2ヶ月かけて設計・製作したので、その過程を簡単に記事にしてみたいと思います。

結論から言うと、知識がないところからのスタートだったため苦労する点は多々ありましたが、自分がある程度思い描いたようなキーボードが完成できたことは、大きな達成感と喜びを感じる素晴らしい経験となりました。

きりぽん

きりぽん

目次

YOUTUBE動画

YOUTUBE CHECK NOW!

配列になれなくて下手くそですがタイピング動画も撮影してみました。モチベーション維持にもつながるのでよかったら見てやってください。

自作キーボードの基板設計

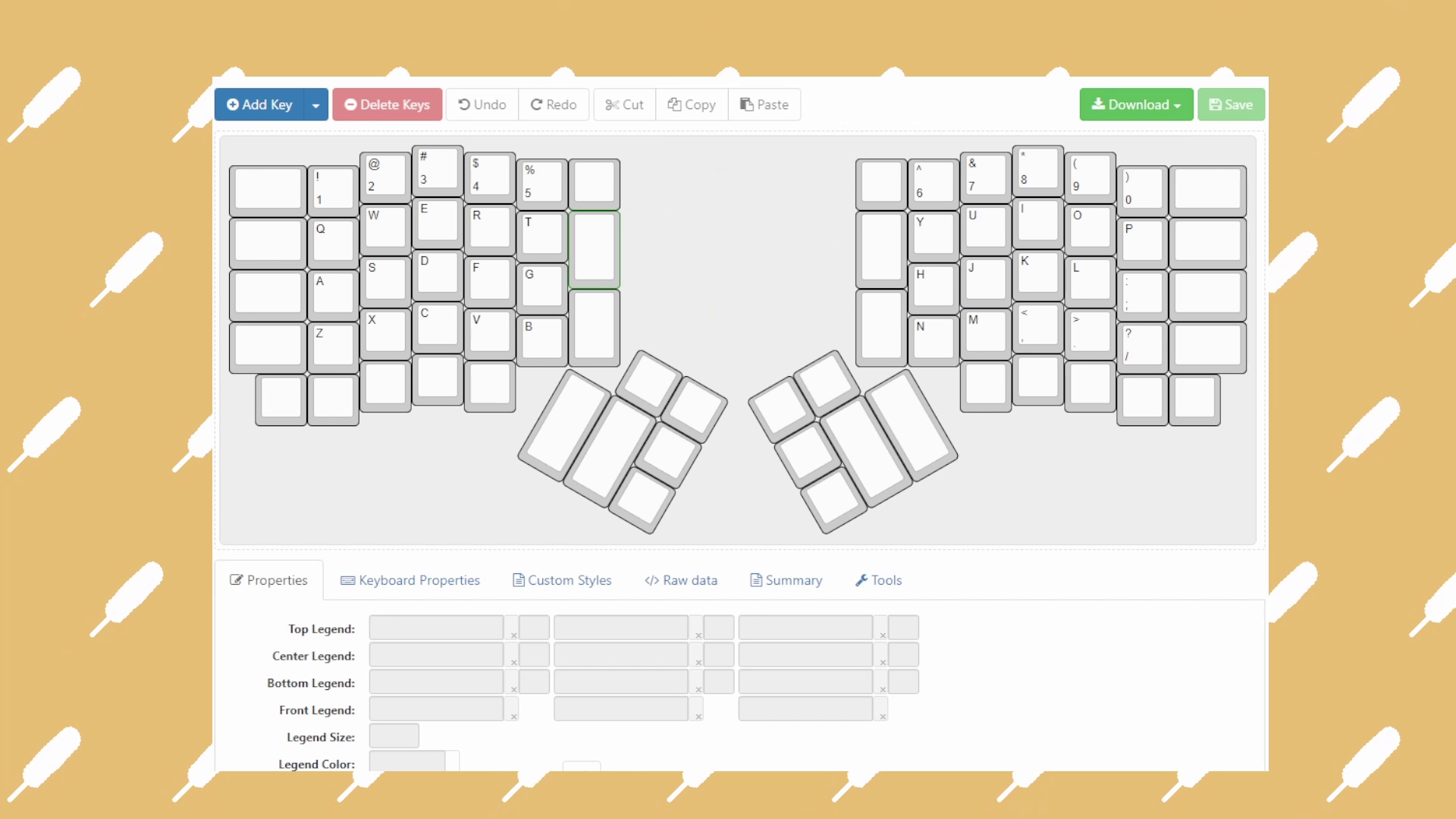

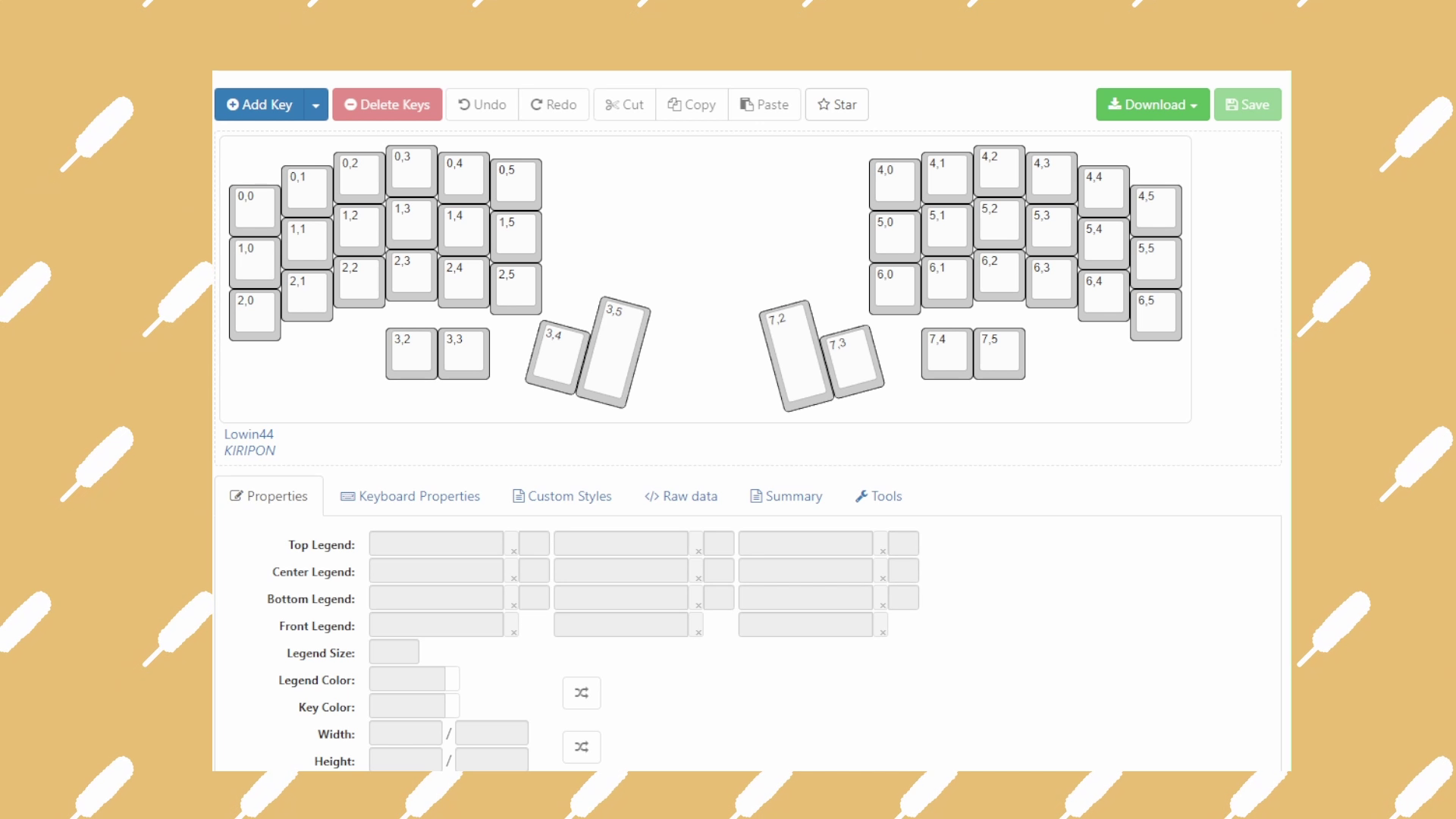

ErgoDoxのプリセットから理想の配列を作ってく

まずはKeyboard Layout Editorでレイアウトから決めました。カラムスタッガードの分割キーボードを使ってみたかったのでErgoDoxのプリセットから使わなそうなキーを削っていきます。

44キーのレイアウトにしてみた

ざっくりですが、こんな感じのレイアウトにしてみました。

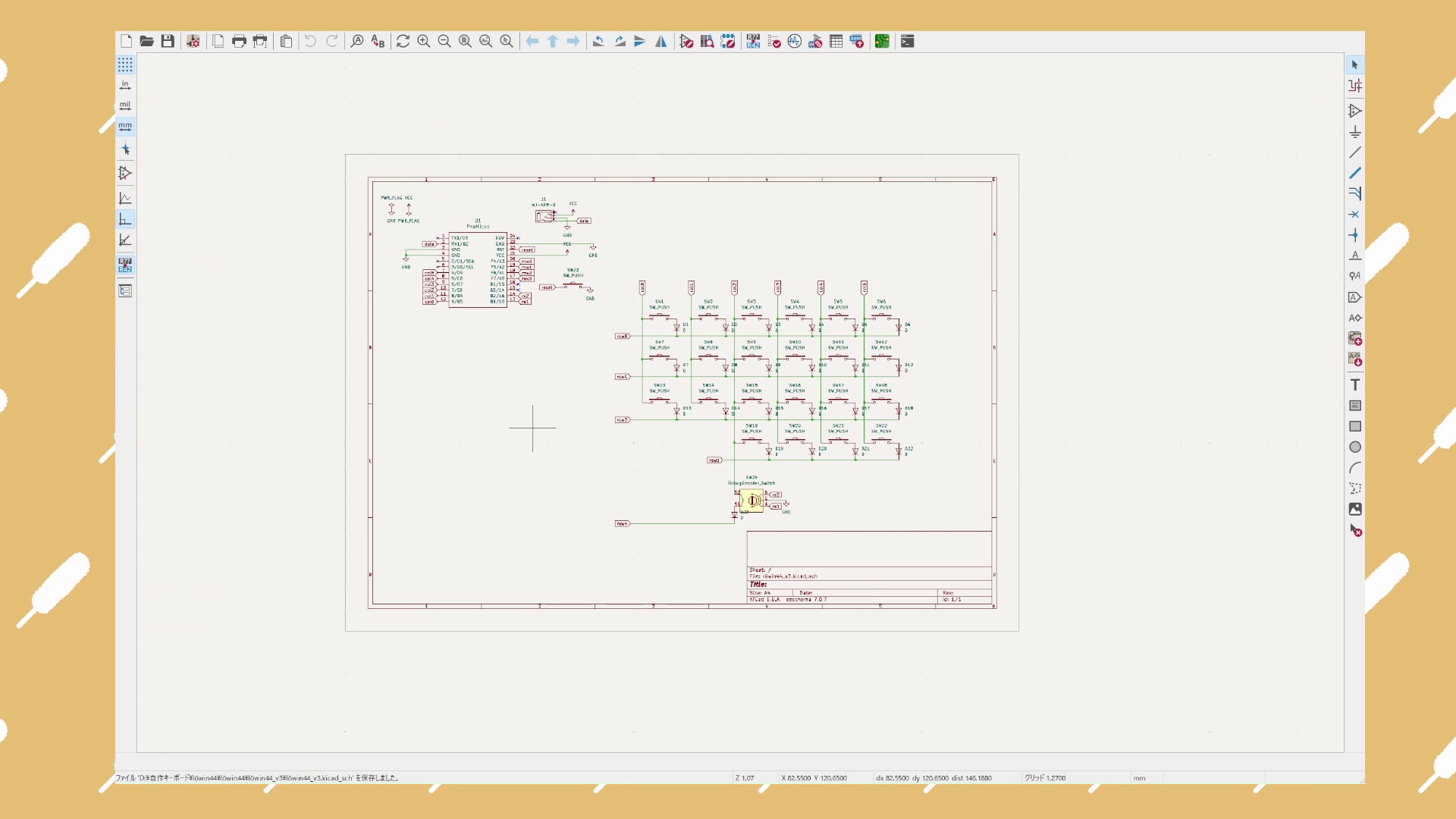

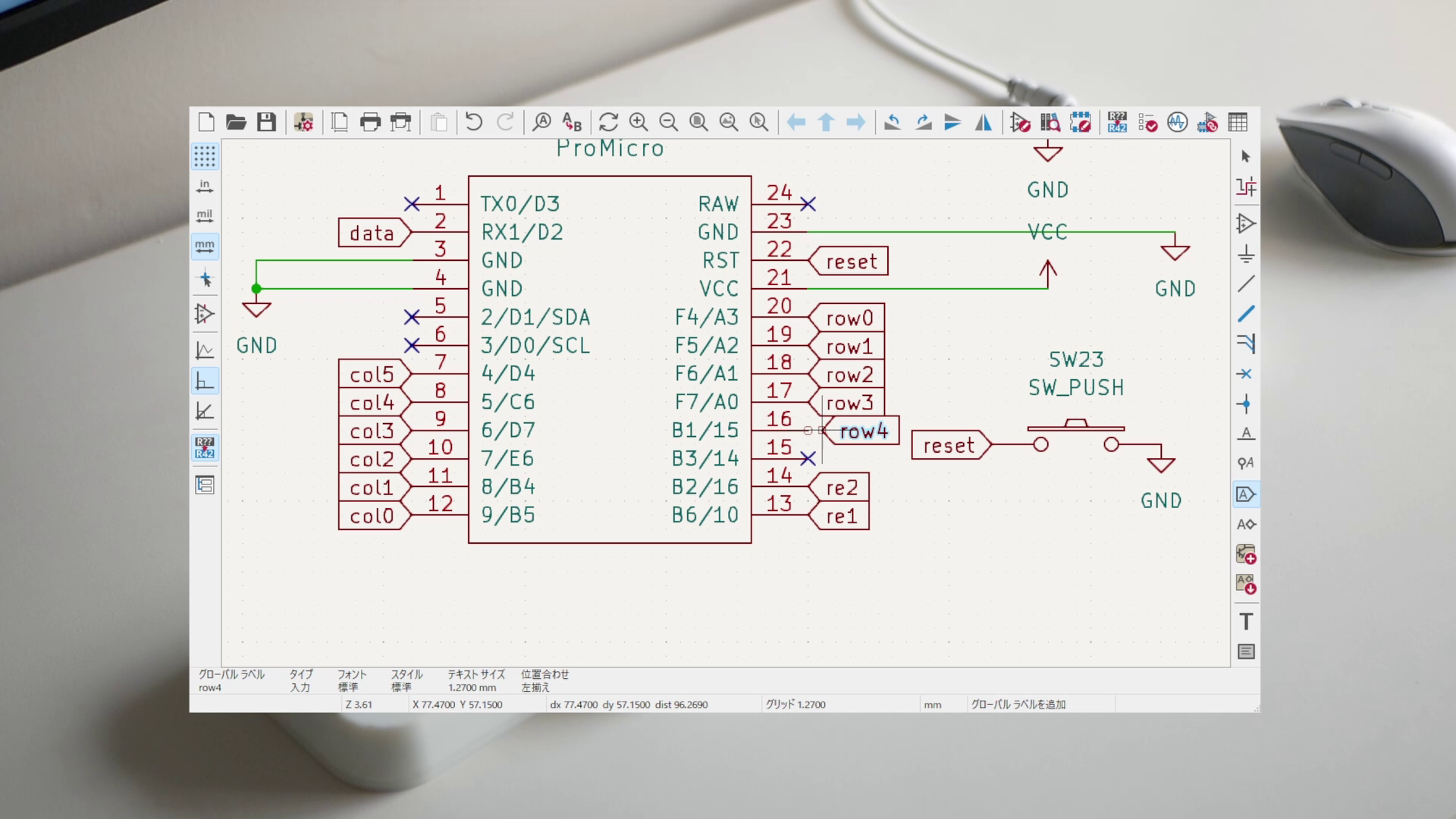

kicadで左手と右手の回路図をそれぞれ作成

次にkicadでMCUやスイッチなどその他のパーツを配置した回路図を作りました。回路図を作ってエレクトリカルルールチェッカー(ERC)を行い、問題なさそうだったら、フットプリントを割り当てます。

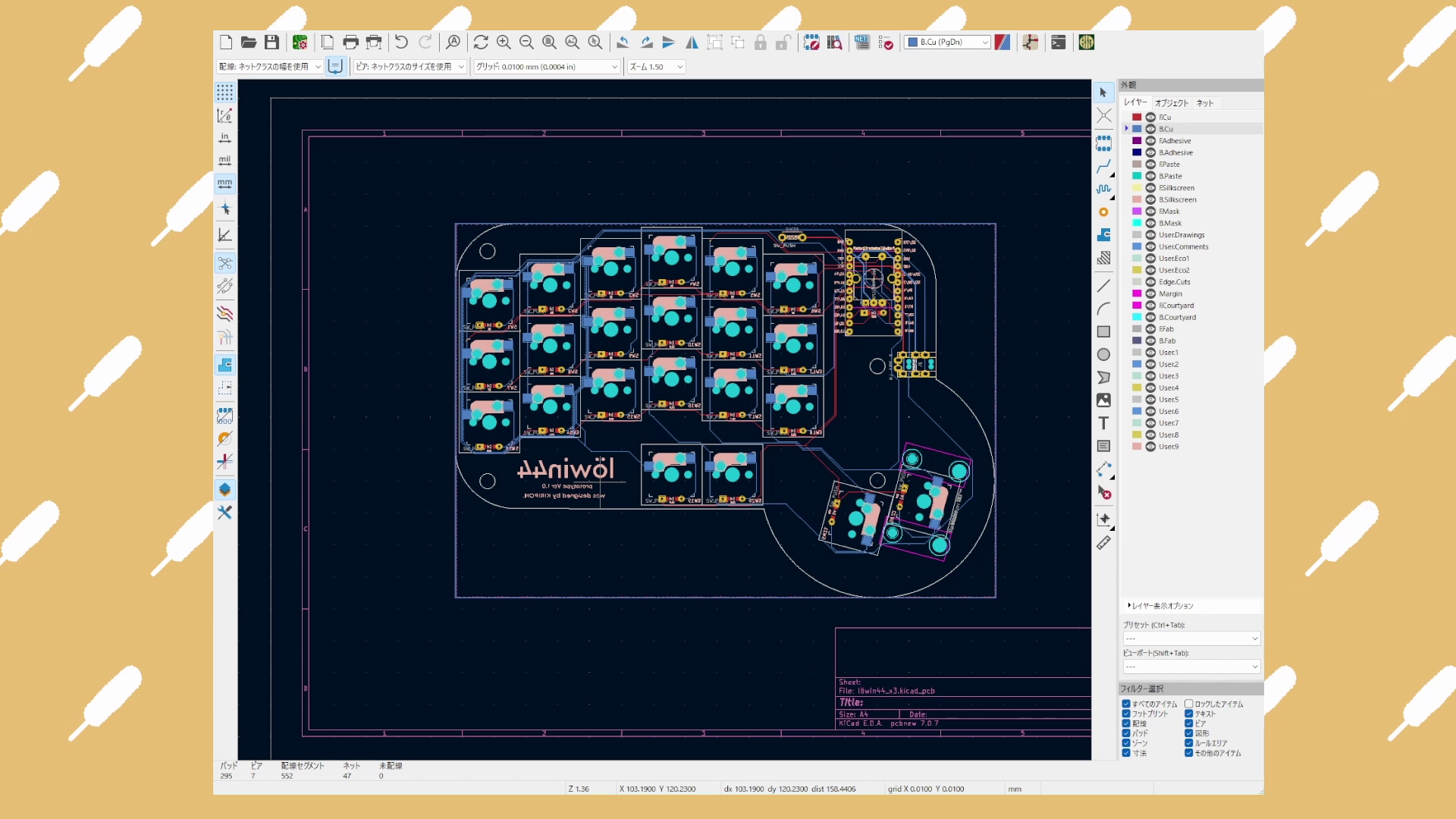

PCBエディターでフットプリントを配置して配線

次にPCBエディタでフットプリントを並べて配線をしていきます。自動で配線できるツールもありますが勉強のため手動でやりました。

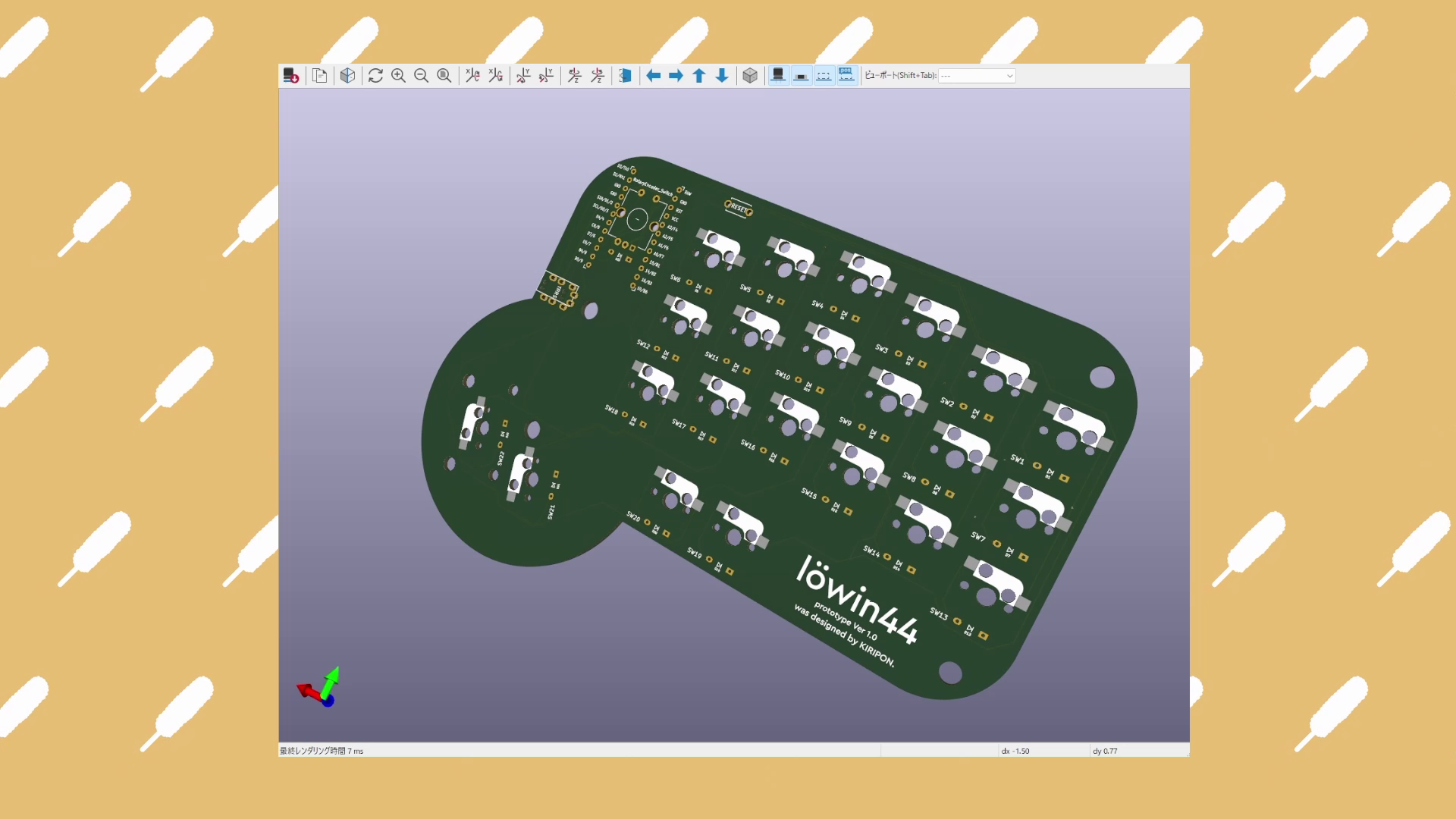

3Dビューワで基板の完成イメージを想像

デザインルールチェッカーをして配線など問題なさそうだったら3Dビューワを眺めてお酒を呑みながら妄想します。

きりぽん

きりぽん

3Dプリントケースの設計

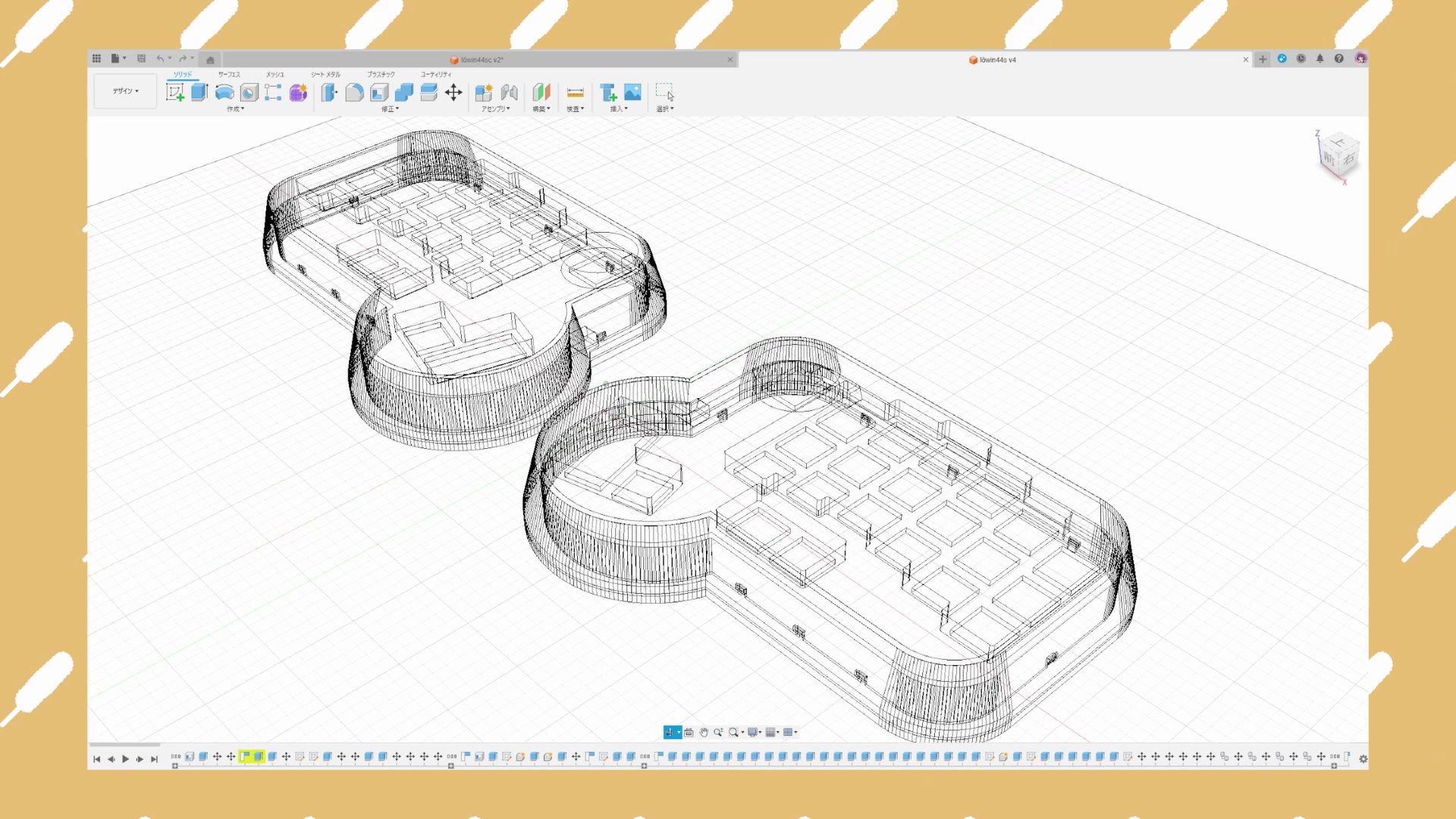

fusion360でケースを設計

最後にfusion360でケースを作ってみました。本来なら基板のサイズを正確に入力してスケッチをして作ったほうが良さげでしたが、面倒になってしまいkicadで作ったトッププレートのstepファイルをインポートして作成しました。

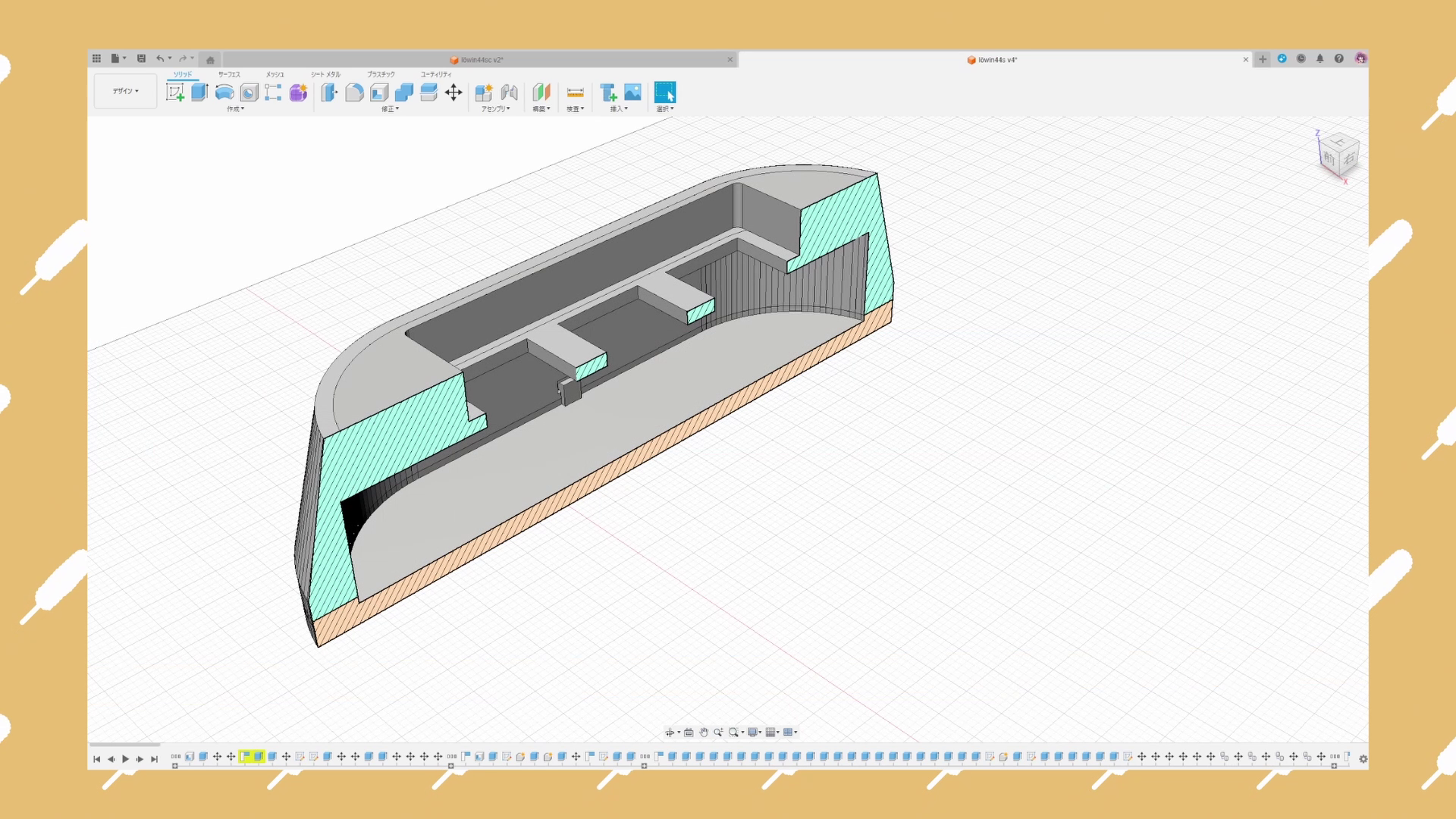

固定方法はスナップフィットを採用

一番悩んだのがボトムケースの固定方法で、トップケースの内側にスリットを入れてナットとネジで固定するか、上下でマグネットか、パチっとはめ込むスナップフィットか最後まで迷いました。悩んだ結果スナップフィットにしてみたのですが、実際にプリントしてみると引っ掛けるパーツが小さく薄すぎ強度が全く足りませんでした。

きりぽん

きりぽん

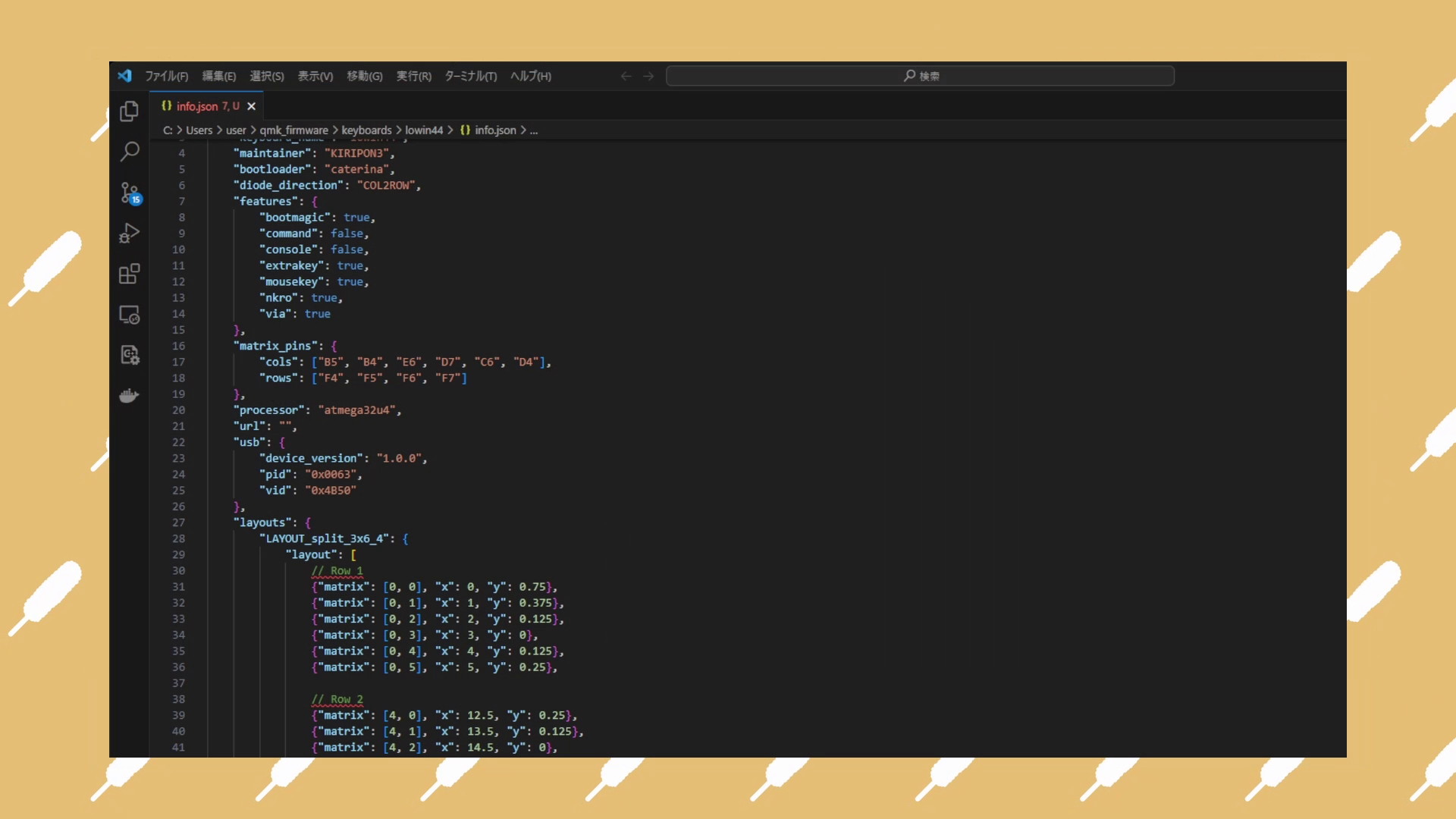

ファームウェアの作成

firmwareを手打ちで作成

ケースを発注して届くまでに時間が掛かるので、ここでファームウェアを作っておきました。ファームウェアに関してはKeyboard Layout Editorのjsonファイルから生成できる便利ツールがあるのですが上手に使いこなせなく手打ちで作りました。

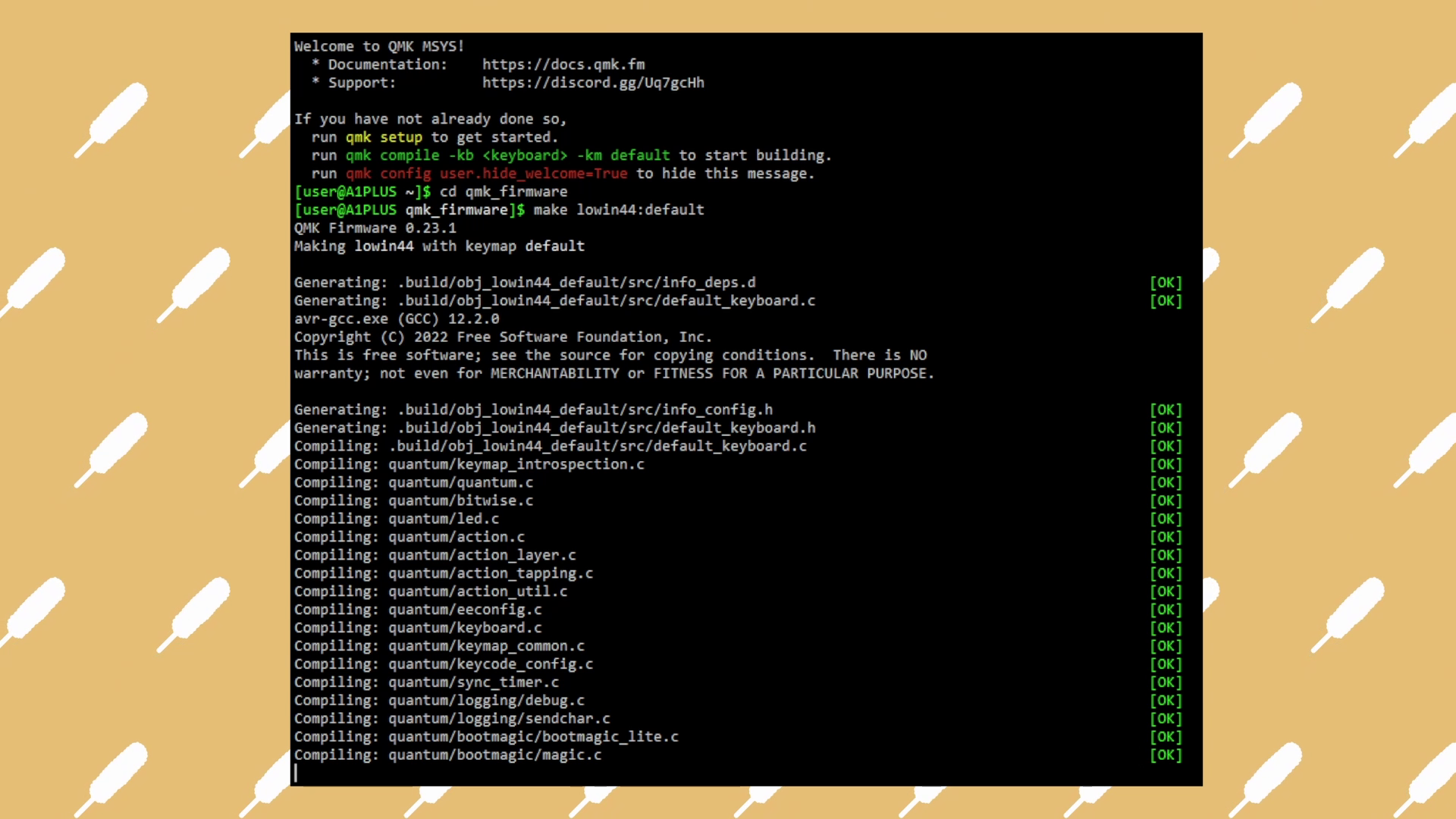

エラーを修正しつつ無事にコンパイル

作ったファームウェアのデータをコンパイルしてhexファイルを用意しておきます。画像では一発で生成されてますが、ちょこちょこエラーが出ては調べて修正したって感じです。

JLCPCBから基板とケースが届いた

JLCPCBから3Dプリントのケースが届いた

ここまで準備できて少ししたらケースが手元に届きました。今回はナチュラルホワイトではなくホワイトが良かったので8111X(rasin)で注文してみました。映像で伝わるか分かりませんが肉眼で見た感じだと切り餅みたいな感じです。そして色は完全な白ではなく少しくすんでました。

スナップフィットは強度が心配

ボトムケースのスナップフィット部分は、やっぱりかなり薄くて脆い感じになってしまいました。

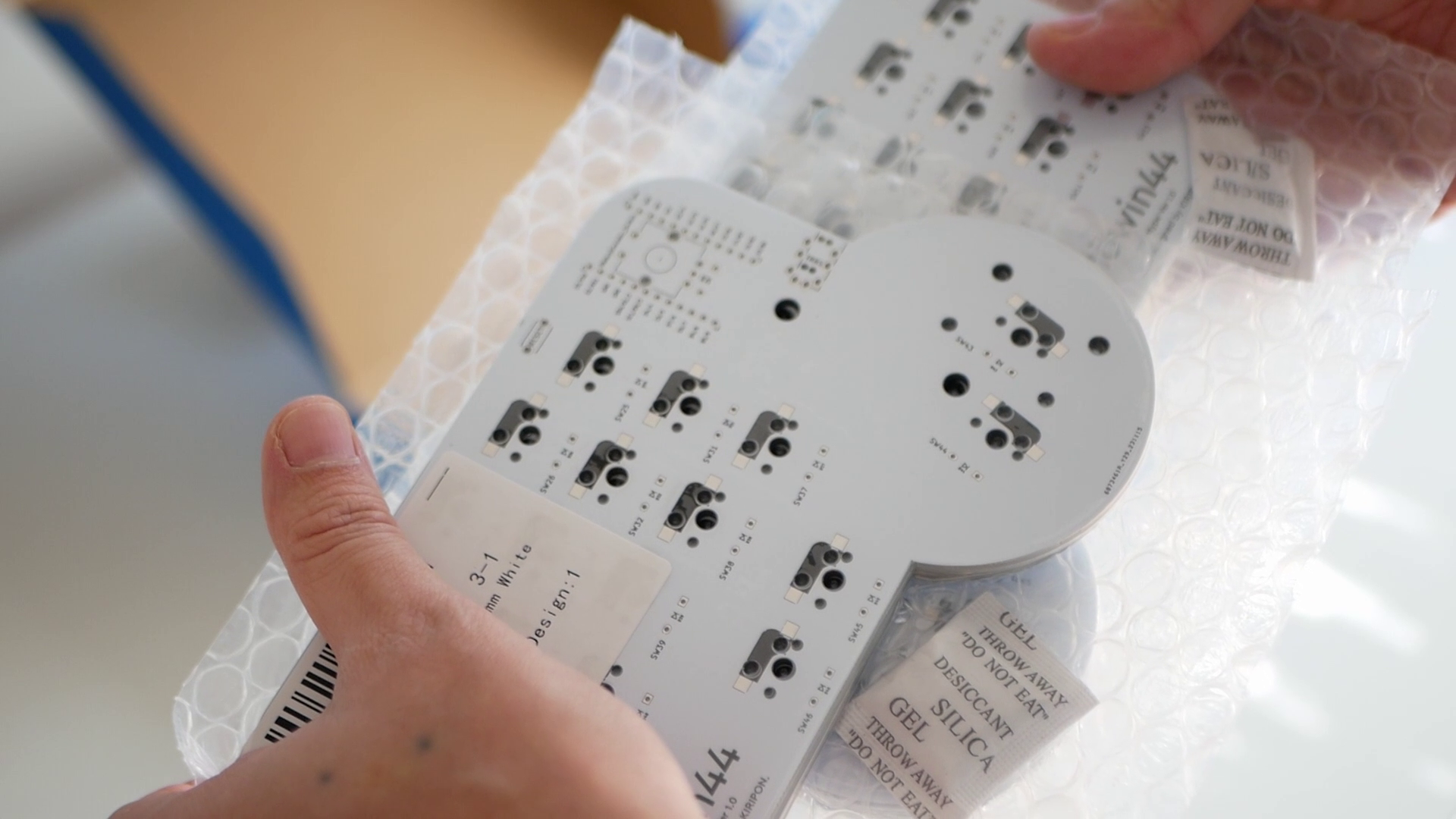

基板は真空パックで届いた

PCBに関してはロータリーエンコーダーのプッシュに使う配線をつなぎ忘れてたところ以外は、問題なかったのですが、追加料金まで払ったトッププレートのエンコーダーを逆に配置してしまい、使い物にならなくなってしまいました。

きりぽん

きりぽん

組立作業

まったり組立作業やってく

ちょっと前置きが長くなりましたが、ここから組立作業をしていきたいと思います。今回使用したパーツは以下にまとめます。

| 基板 | JLCPCB |

|---|---|

| ケース | JLCPCB |

| キースイッチ | Gateron Oil King |

| キースイッチ | WS Morandi |

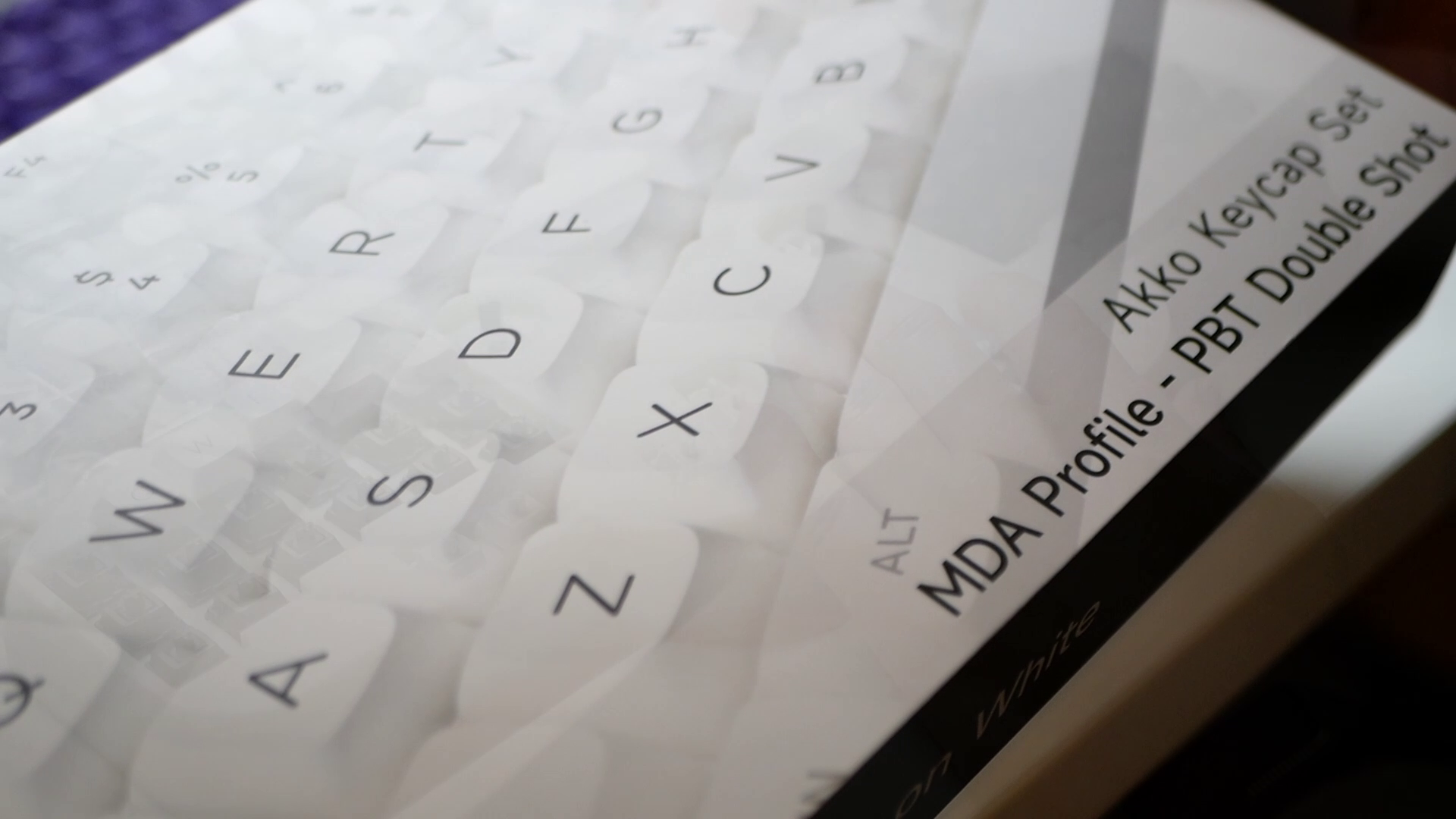

| キーキャップ | Akko MDA BoW |

| ソケット | Kailhホットスワップ用ソケット |

| ロータリーエンコーダ | EC12 360度ロータリーエンコーダ |

| ロータリーエンコーダキャップ | アルミ合金ポテンショメータ |

| trrsコネクタ | コネクタ,3.5mm,10個セット |

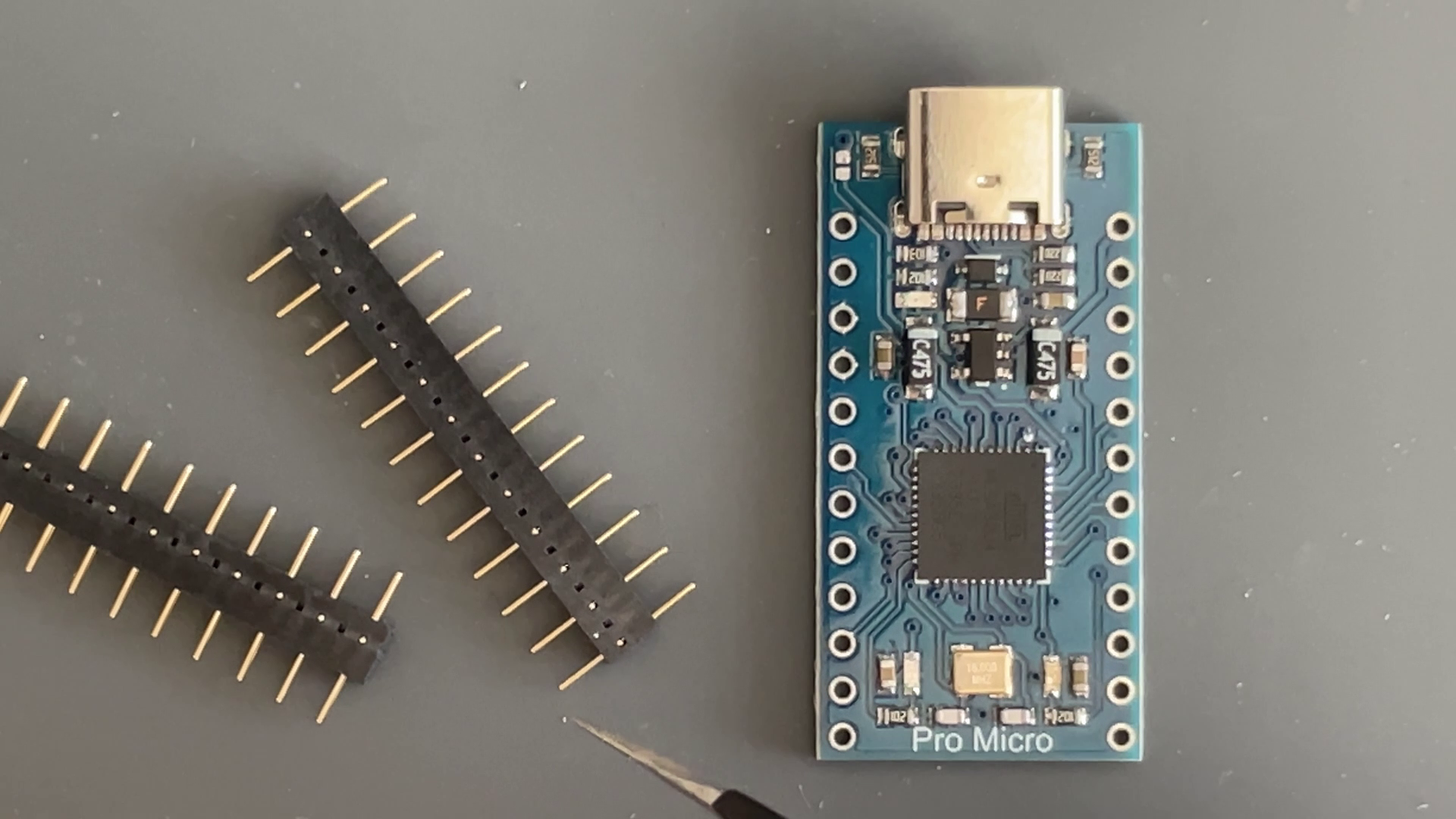

| マイコン | Pro Micro USB-C(互換品/青) |

| コンスルー | MAC8 コンスルー |

| フォーム | Durock クッションフォーム |

| スタビライザー | Gateron Screw in stabilizer V2 |

| 潤滑剤 | Krytox GPL205 G0 |

上記のリンクには一部アフィリエイトを利用してます。

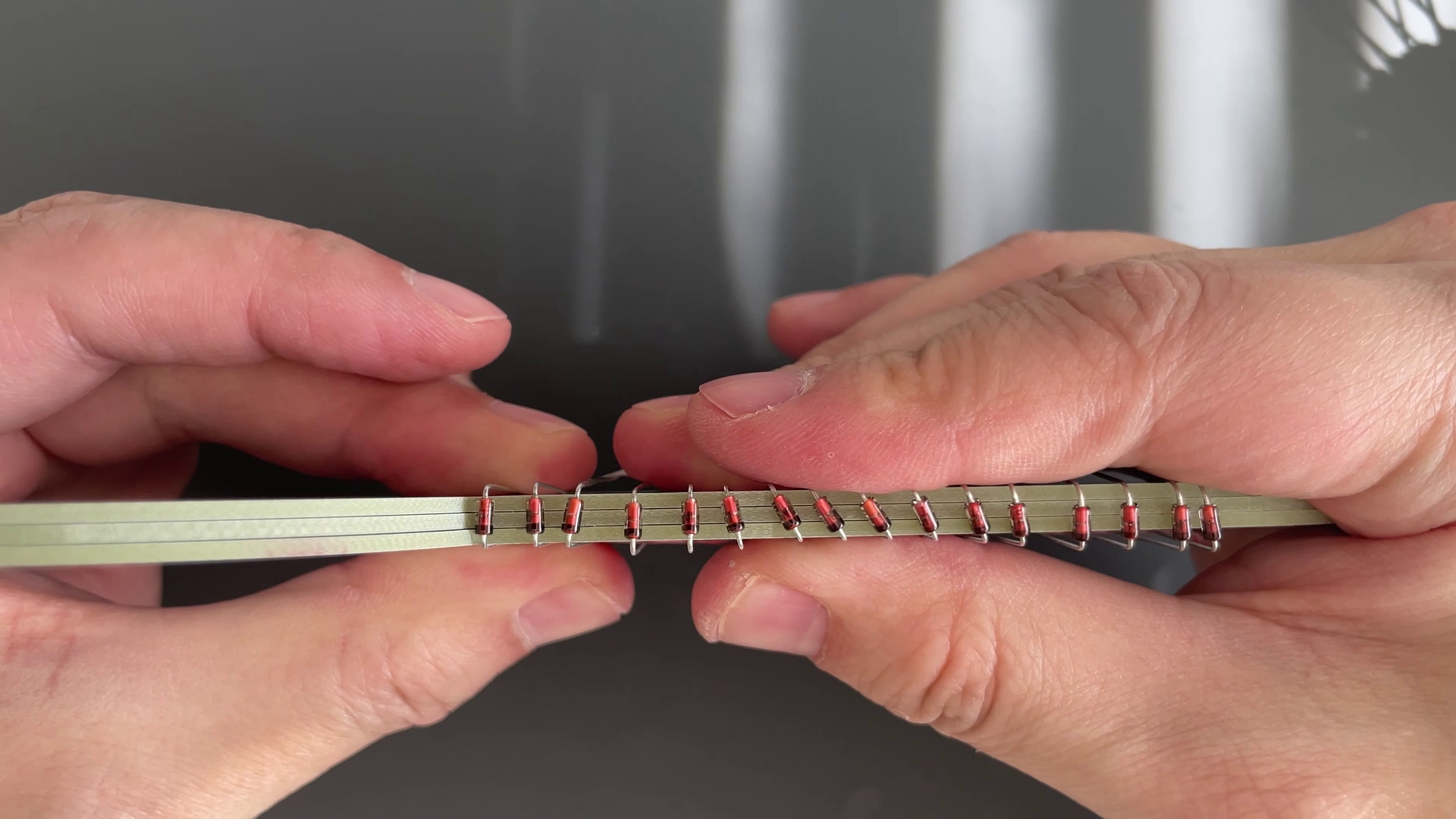

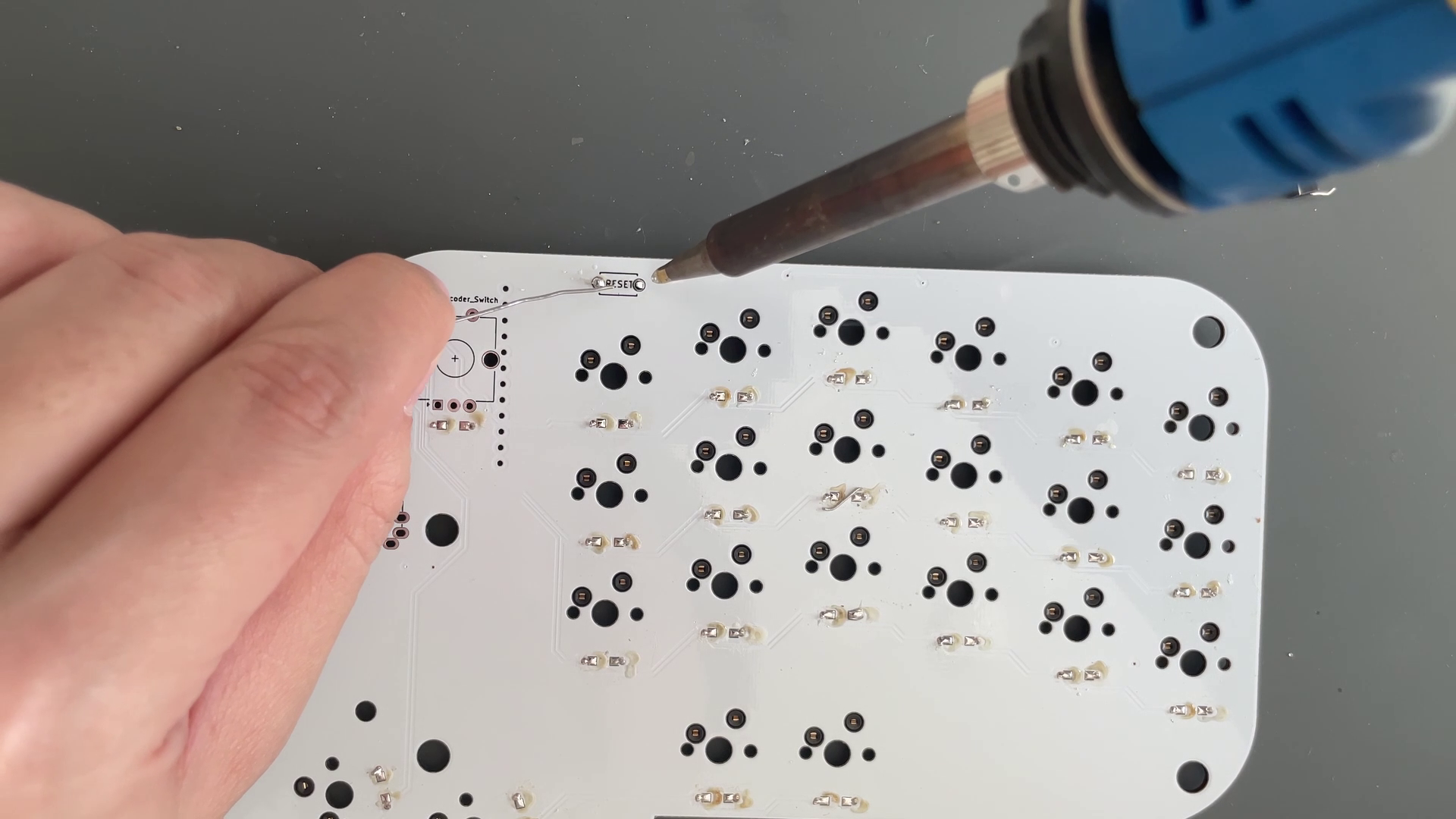

ダイオードのリード線を折る

ダイオードを基板に差し込む

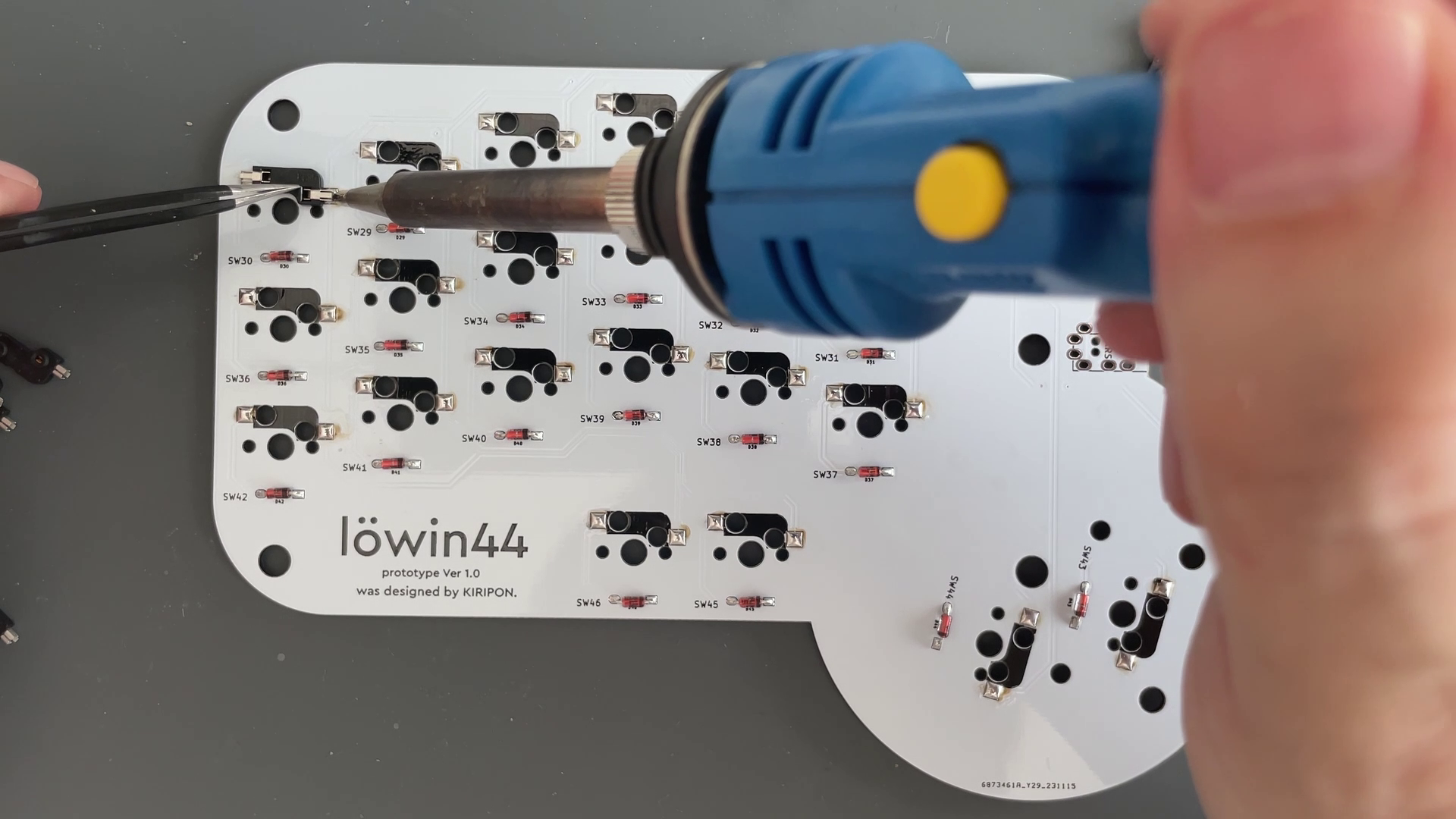

ダイオードの実装完了

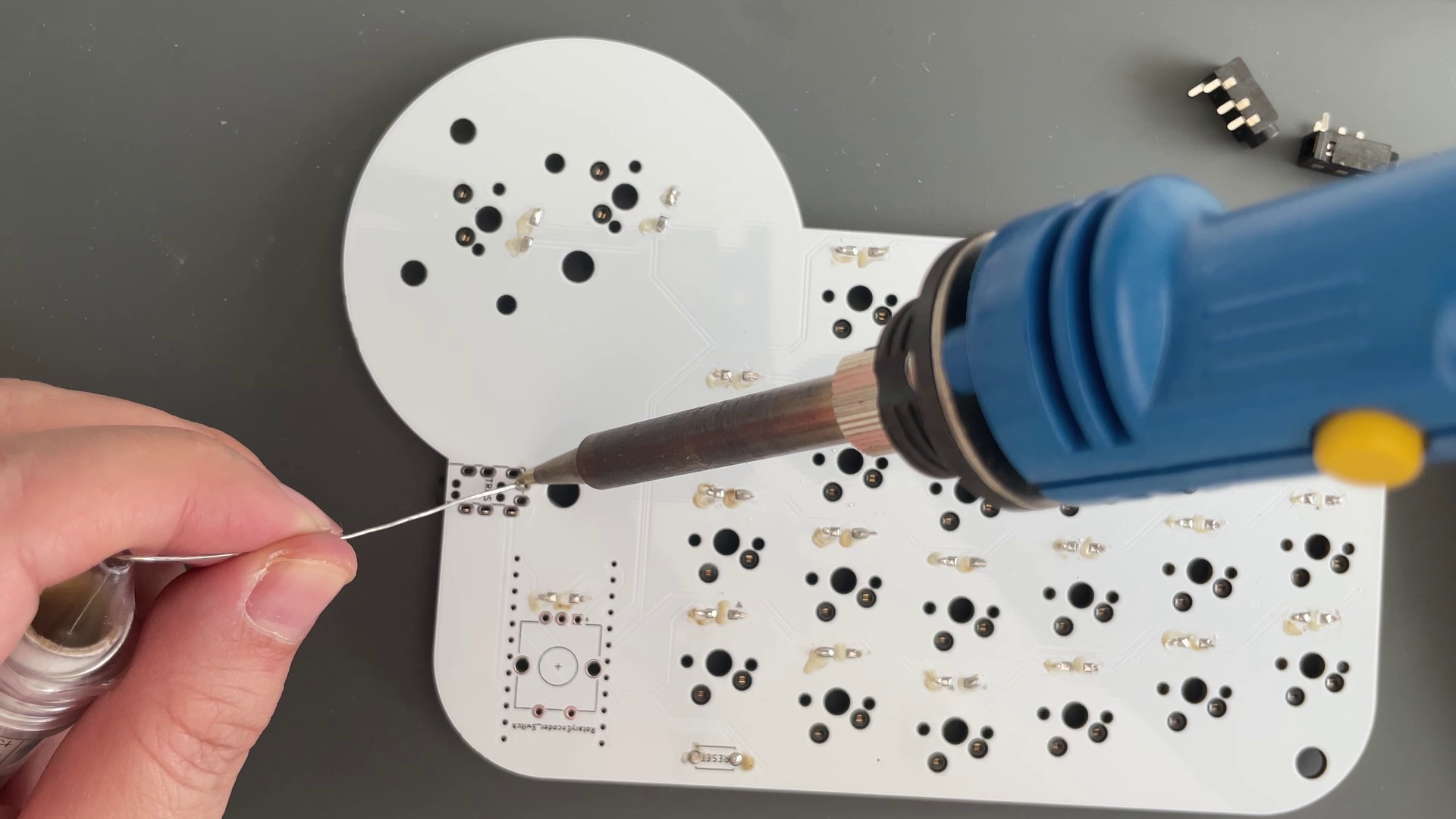

ホットスワップ用のソケットをはんだ付け

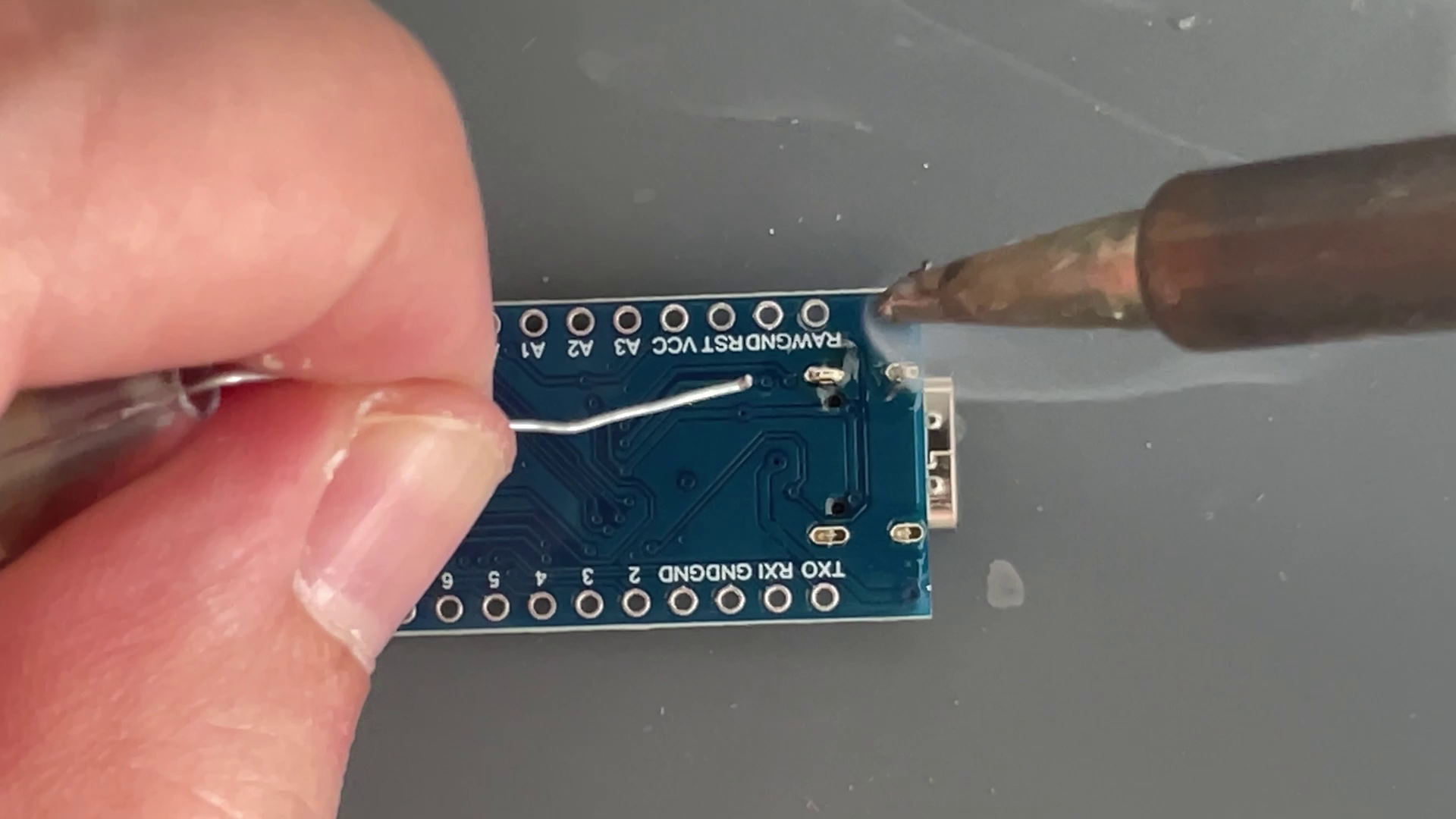

リセットスイッチのはんだ付け

TRRSジャックをはんだ付け

ロータリーエンコーダーは11.5mmを採用

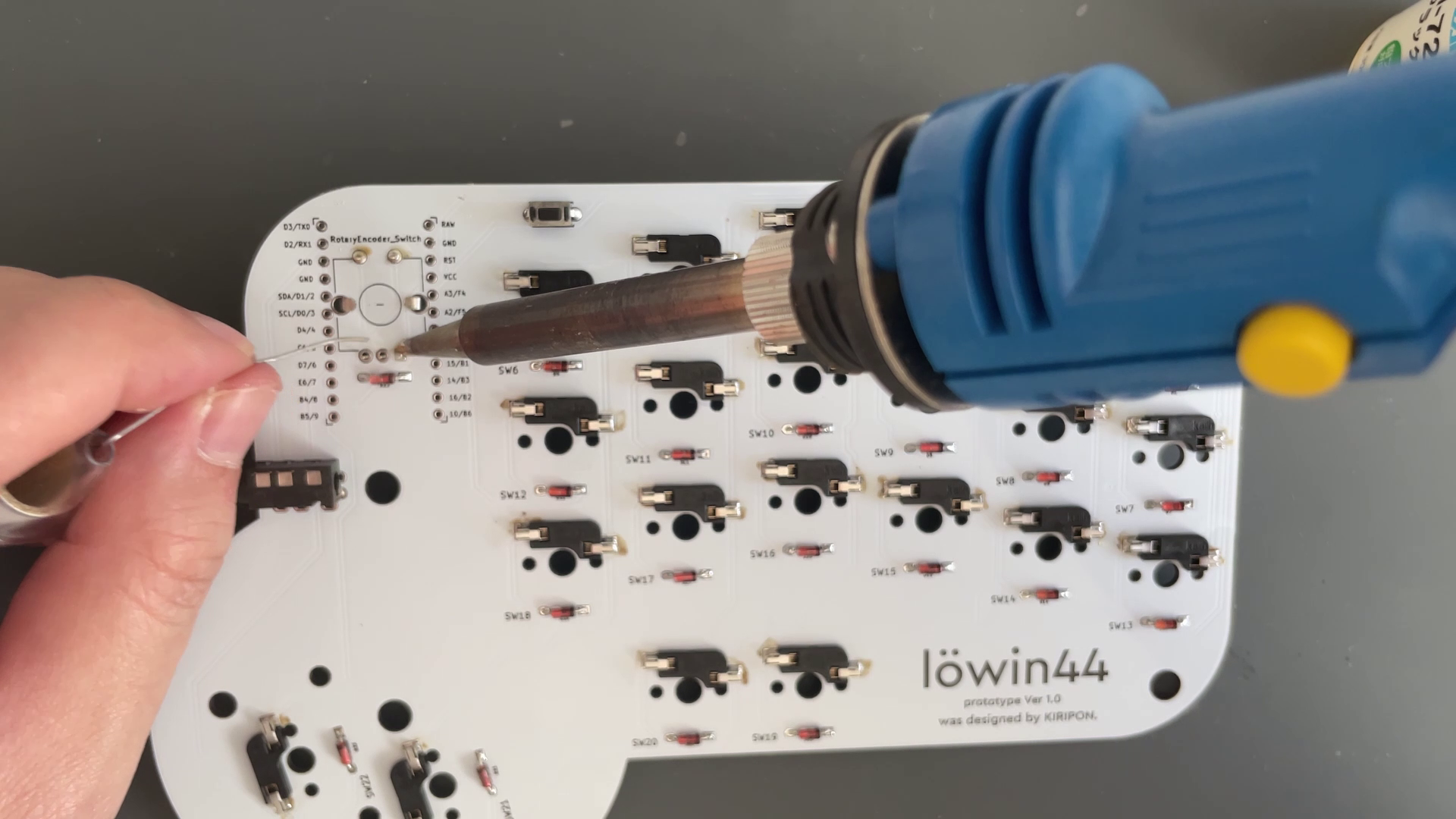

ロータリーエンコーダーをはんだ付け

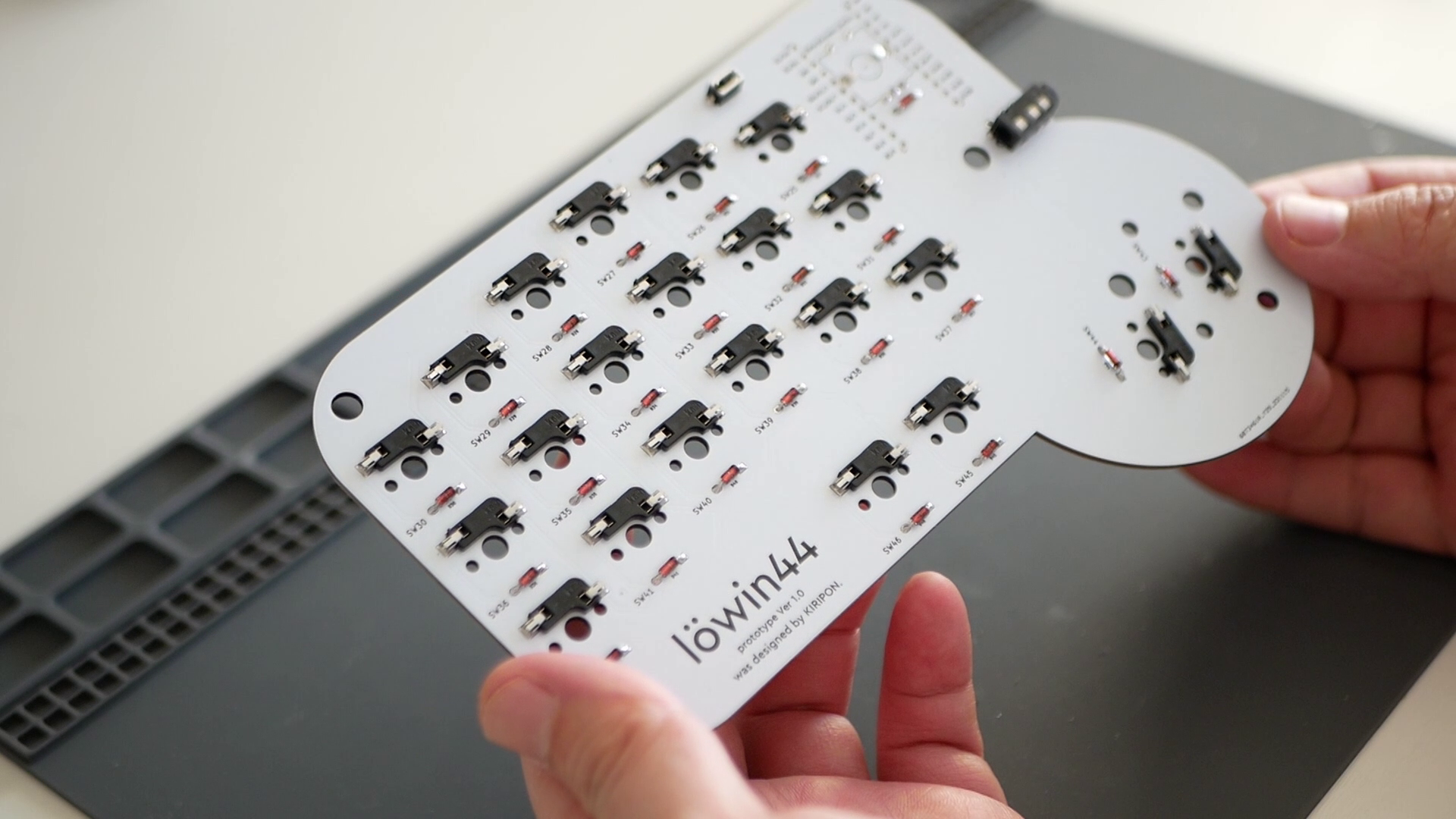

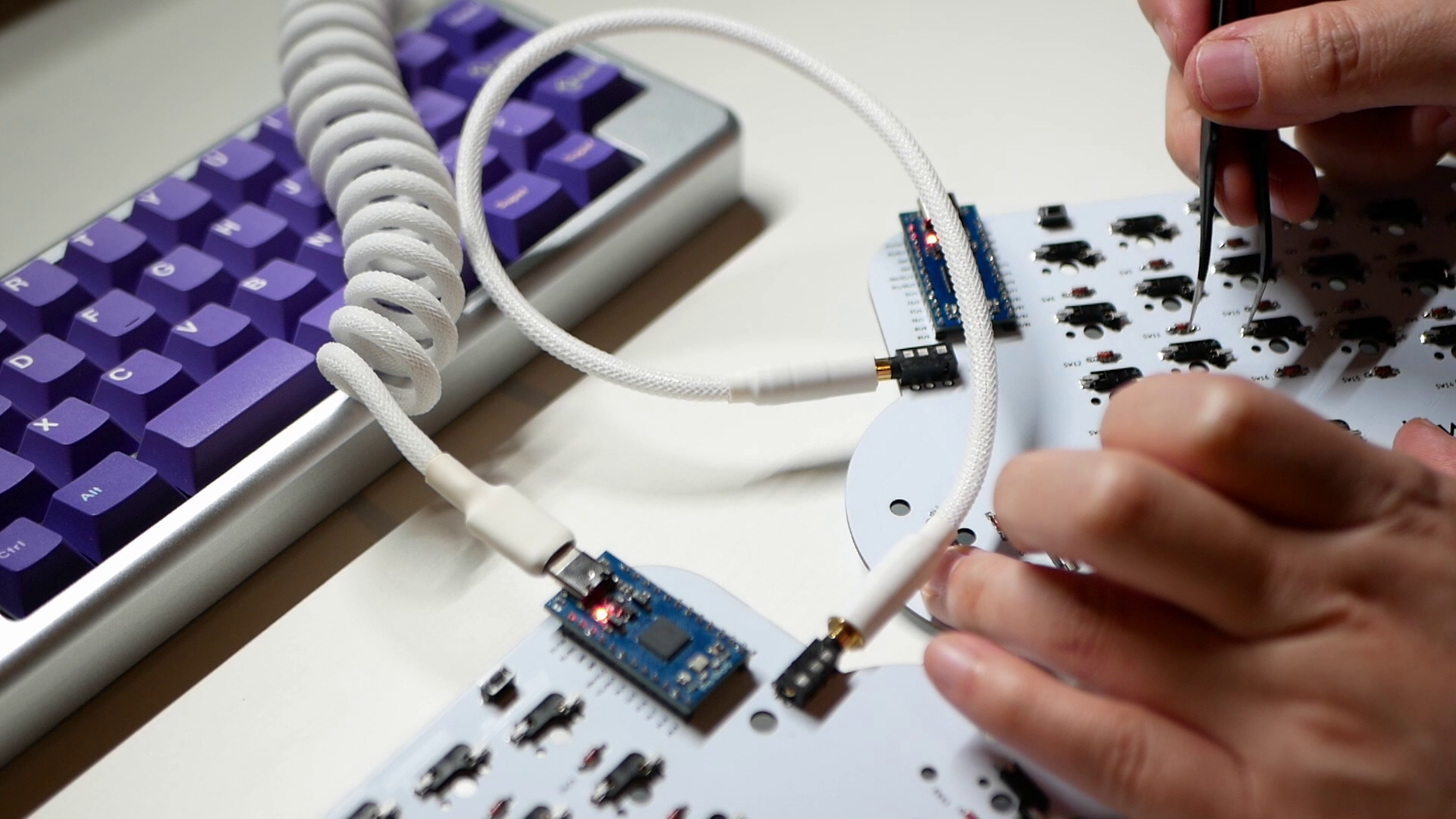

自作キーボードの基板っぽくなってきた

Pro Micro(タイプC)

Pro Microの補強

片手づつファームウェアを入れる

ピンセットで導通確認

スタビライザーは油ましまし

スイッチ用のクッションシール

キースイッチの取り付け

AKKO MDA BoW

ロータリーエンコーダーのカバーを取り付け

打鍵感は悪くない

自作キーボードを設計からしてみた感想

最後に少しまとめてみたいと思います。良かったところと微妙だったところを総括して動画を締めくくりたいと思います。

ある程度満足のいくカタチにできた

参考にさせていただいた書籍

参考にさせていただいた書籍

自作キーボード設計入門(電子版)Pastry Keyboard

自作キーボード設計入門2(電子版)Pastry Keyboard

自作キーボード設計ガイド Vol1 設計入門編自キ温泉街販売所

自作キーボード設計ガイド Vol2 ケース設計編自キ温泉街販売所

n年目の初心者による 縦100mm×横100mm以内の 自作キーボード設計入門mki0002ozlet

【電子書籍版】3Dプリントで自作キーボードのケースをつくる本plus TK2S 購買部

Fusion360操作ガイド ベーシック編三谷大暁 (著), 別所智広 (著), 坂元浩二 (著)

まずはどんな感じで自作キーボードを作るのか知りたいという場合は、ai03さんのキーボードデザイナーズWikiを読んでみるのも良いかもしれません。MCU直付けの基板設計方法となっていて初心者には少しハードルが高かったですが丁寧に解説されてます。

Keyboard Designer Wiki @ ai03.me

課題と改善点

プッシュスイッチの配線忘れ

ケースのコネクタ用の穴を修正する必要あり

VIAやVIALに対応させたい

また現状ではVIAにもVIALにも対応してないのでいずれさせたいと思ってます。またMCUはPro Microを使ってしまいましたが次に発注するときはRP2040に対応した基板にしたいと思います。(RP2040-ZEROはアリエクで買うと300円しないくらいと安いし性能いい)まだまだ改善する点はあるかもですが現時点での及第点は以上です。

自作キーボードの設計にかかった費用

最後に今回のキーボードにかかった費用も参考までに記載しておきます。

執筆から約半年後になりますが色々気になる部分が出てきたので基板とケースを再設計してアップデートしました。多少トラブルもありましたが、だいぶ使いやすくなったので良かったら記事を読んでみてください。

設計をアップデート

【自作キーボード】分割型キーボードを再設計してLEDをつけて塗装してみた【löwin】きりたんぽ研究室

きりぽん

きりぽん

コメントを残す